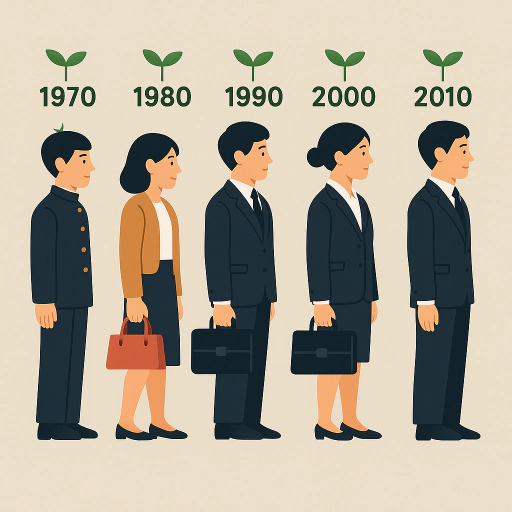

いつから就活スーツは黒一色になったのか?― 日本の面接服装が画一化した背景とは

日本の就職活動において、「黒のリクルートスーツ(就活スーツ)」が標準服として定着したのは、実は比較的最近の現象です。かつては、男子学生が学生服(詰襟)を着て面接に臨んだり、女子学生がそれぞれの私服で挑むなど、現在のような画一的な服装文化は存在しませんでした。

リクルートスーツの登場と普及(1970年代〜1980年代)

「リクルートスーツ」という言葉が登場したのは1976年。大学生協と百貨店・伊勢丹が就職活動用スーツを共同販売したことがきっかけでした。これを皮切りに、各百貨店がこぞって「就活用スーツ」として売り出し、1980年代には秋の定番商品として定着します。

当時、男子学生の約9割が新しいスーツを購入しており、主に濃紺のスーツが主流でした。女子学生も、1986年の男女雇用機会均等法の施行を機に、濃紺のツーピーススーツが標準服として広まっていきました。

バブル景気と服装の多様性(1980年代後半)

1980年代後半のバブル期には、企業の求人が活発で、学生にとっては「売り手市場」でした。そのため、服装に関しても大きな自由が認められ、パステルカラーのスーツやグレンチェック柄のジャケットなど、今では考えられないような多様なスタイルが受け入れられていました。

女性も大きなリボンタイやミニバッグを持ち、真夏の説明会ではノースリーブのブラウスやワンピース姿で参加することもありました。

バブル崩壊と服装の画一化(1990年代)

1991年にバブルが崩壊し、日本経済は長期不況に突入。いわゆる「就職氷河期」と呼ばれる時代が始まります。企業の採用枠が急減し、学生たちは少しのミスも避けようと、より「無難で失敗しない」服装を選ぶようになりました。

この時期、濃紺やグレーのスーツが再び定番となり、男女ともに保守的な装いが主流になります。メディアや就活マニュアルでは「面接に勝つには濃紺スーツ」といった情報が溢れ、販売員も“面接必勝カラー”として濃紺を薦めるようになりました。

女子学生においては、1986年の均等法と1997年の法改正を経て、「女性らしさ」よりも「プロフェッショナリズム」を重視する流れが強まりました。リボンやスカーフよりもシャツ型ブラウス、タイトスカート、そして後にパンツスーツが登場し、一部の業界から徐々に受け入れられていきました。

黒スーツが主流になった決定的な転換点(2000年代)

黒のリクルートスーツが急速に広まったのは、2000年代初頭です。1998年ごろから女子学生の間で黒のスーツが増え始め、2000年には新卒求人倍率が初めて1.0を下回るという歴史的な厳しさに直面します。

多くの学生が「喪服としても使える黒」を選び、コストパフォーマンスや無難さを理由に黒スーツを購入し始めたのです。2001年には本格的に黒のリクルートスーツが登場し、2003年にはほぼ全学生が黒のスーツを着用するまでに拡大しました。

この背景には、スーツ業界のマーケティング戦略もあり、「これが就活スーツ」という広告が黒スーツを“常識”として押し出しました。また、リクナビ(1996年)やマイナビ(1995年)などの就職情報サイトの普及により、情報の均一化と横並び行動が加速されました。

2010年代以降:定着と揺らぎ

2010年代には、黒の就活スーツが完全に定着。男性の約70%以上が黒スーツを選ぶようになり、「喪服に近い」というかつてのマナー的な違和感も薄れていきました。

リクルートスーツは「社会人になってからの一張羅」ではなく、「就活期間限定の道具」としての性質を持つようになります。一方で、2014年には国際教養大学がリクルートスーツの使用を控えるよう推奨し、多様な服装での就職活動を認める動きも見られました。

また、ファッション業界などではピアスや髪型など、ちょっとした個性を許容する流れも出てきています。

まとめ:服装の画一化が意味するもの

- 1970年代:リクルートスーツ登場(濃紺)

- 1980年代:バブル期、自由な服装が可能に

- 1990年代:不況とともに無難な濃紺・グレーに回帰

- 2000年代:黒のスーツが急速に普及(2001年〜2003年)

- 2010年代以降:黒スーツが定着、一部では自由化の兆しも

このように、黒の就活スーツが「当たり前」とされたのは、わずか20年前にすぎません。その背景には、経済の停滞、企業文化の保守化、同調圧力、情報化社会による横並びの行動があります。

「どうして皆が同じ服を着るのか?」という素朴な疑問は、就職活動を超えて、日本社会の価値観を問い直す視点にもつながります。画一化されたスーツの中に、自分らしさをどう見出すか。

それこそが、真の“第一印象”を左右するポイントになるのかもしれません。